東北青年作家群:用小說為東北的歷史祛魅

除了雙雪濤,東北青年作家近幾年的“集體”登場惹人注目——班宇的《冬泳》��、賈行家的《塵土》���、鄭執(zhí)的《生吞》等均受文學(xué)界和大眾的關(guān)注����,并且他們的寫作都無一例外地涉及了東北經(jīng)驗���。盡管經(jīng)歷不同����,風(fēng)格各異,作家們往往也對“以一個地域概括幾個作家”的分類方式一貫地保持懷疑�����,仍然抵擋不住在當(dāng)代文藝領(lǐng)域��,一個景觀化的東北����,正在成為被敘述的對象。

就雙雪濤而言�����,寫作事業(yè)的成功����,把他從沈陽帶到了北京��,而他的成功又與東北的地域?qū)懽髅懿豢煞?��。很多場合上����,觀眾也樂此不疲地與他探討東北、鐵西區(qū)和小說出現(xiàn)過的“艷粉街”��。

這些討論透露出的一個信息是���,媒介圖景往往先于真實經(jīng)驗到達人群�。上世紀90年代下崗潮���、凋敝的工人村���、冷硬的工業(yè)感……這些元素?zé)o形之中塑造了東北在讀者腦海中某種接近“奇觀式”的想象。而在大眾文化傳播方面���,關(guān)于“東北文化”的刻板印象可能更為糟糕�。

在小說里��,雙雪濤使用的是另一種方式��,規(guī)避了照相機式再現(xiàn)歷史��,他用虛構(gòu)的想象力一手建造了屬于自己的“北國幻境”。在《平原上的摩西》這部為其贏得廣泛聲譽的小說里����,懸疑敘事介入到當(dāng)代中國老工業(yè)區(qū)的歷史寓言書寫中,為“銹化”的工業(yè)記憶增添迷案色彩�����。

“小說家不是記者�����,很難心懷道義�,直抒胸臆,寫成觀點�,直接傳達給受眾。我可能只能堅持一點藝術(shù)上的道義����,把自己、把自己的文學(xué)搞得像點樣子��。”雙雪濤說�����。身為一個講故事的高手�����,雙雪濤等一批有強烈東北色彩的青年小說家正在小說道路上不斷摸索�。他們以小說這門技藝,在為東北在消費社會中的符碼“祛魅”�����。

對雙雪濤來說��,從《飛行家》到《獵人》�,他的變化顯而易見,這并不僅是一個正在崛起的小說家在兩年內(nèi)的成長���,更印證著文學(xué)與寫作者所處地域環(huán)境之間的關(guān)系��。移居北京之后���,意味著更多的可能性,雙雪濤的文學(xué)也會打開一個更廣闊的天地���,最終撥云見日�����,未來可期�����。

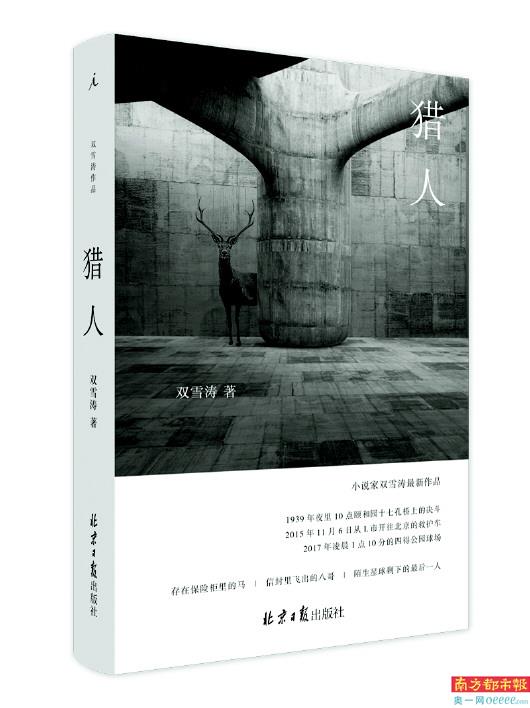

暌違兩年�����,青年作家雙雪濤的新書終于浮出水面���。繼《平原上的摩西》《飛行家》之后�,新書《獵人》收錄其近作11篇����,主要寫于2018年,是雙雪濤過去一年思維的軸心體現(xiàn)��。

2016年����,雙雪濤的小說創(chuàng)作集《平原上的摩西》《天吾手記》《聾啞時代》與《飛行家》接連出版,本本驚艷����。行至2018年����,雙雪濤無疑已是當(dāng)下中國迅速崛起的小說家中���,最引人注目的之一。

把自己寫成割麥子的人

新作《獵人》不同于以往強烈的東北地域氣息����,在創(chuàng)作題材、敘事方式上都更為開闊����、自由。雙雪濤書寫北方小城���、民國歷史���、北京生活……十一個故事,每一篇都是一個獨立的世界����,時空感受���、氣氛節(jié)奏截然不同。如同十一個房間�,形態(tài)各異的人在其中游走攀爬,時間脈絡(luò)從民國的北平�,貫穿到2018年的當(dāng)下以及充滿科幻感的未來。

不變的是詩性的文字�,靈動的意象,他依舊書寫普通人——大學(xué)剛剛畢業(yè)的三線城市電視臺實習(xí)生�����;找不到戲拍�����、在家賦閑的五流演員�����;會寫長句子�����、一直找不到合適自己做的事情的不知名作家……他們是沒有什么出息的平凡人,是找不到出路的失意者��,是困在過去的軟弱的人����,懷著隱秘的欲望,又懷有敬畏和慈悲����。

“我看了看他們��,想從頭到尾再捋順一次�����,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)沒有了力氣��,原來我在寫他們的時候已經(jīng)把我所有力氣都用完了�����,以至于我現(xiàn)在無法談?wù)撍麄?���,正在遺忘他們。”雙雪濤如是說��。

2018年這一年中發(fā)生了不少事情,從“人大作家班”畢業(yè)��,從文學(xué)之外�,到奔入文學(xué)之中,雙雪濤自稱“一向不怎么憂愁”�����,但這一年�����,他學(xué)會了憂愁��,也學(xué)會了“心神不寧�、六神無主、無可奈何����、人各有命”。

雙雪濤說:“如果過去的小說像是一個車工倚著車床的作品����,那這些小說就像是農(nóng)民用鐮刀一把一把割下的麥子,我無論如何也想象不到,寫作至今��,我把自己寫成了麥客����。”

割完了麥子,遺留下來的麥茬還能為下一季糧食的根系創(chuàng)造肥沃的生長空間����。只要麥子還能不斷生長,對麥客來說就是好事����。小說也是一樣��。這一年的雙雪濤變得更加沉穩(wěn)�����。他對南都記者說��,寫作最大的變化是速度�,他漸漸把速度放慢下來,明白了作家不能生硬地走到人群里����,而要靜下心來�,觀察時代的精神��,更關(guān)鍵的是����,要有安靜的心態(tài),拋開個人的得失�。

一個胡思亂想的賦閑者

回顧這幾年的作品,從《翅鬼》�����,到《平原上的摩西》《聾啞時代》《飛行家》����,再到今天的《獵人》,雙雪濤自覺最大的變化是“速度”����。過去,寫作是為了表達����、表現(xiàn)�����、表露���,“想把自己托舉起來給人看”,于是寫得很快��,很忘我��。出道至今����,雙雪濤的寫作經(jīng)歷了一個“由快到慢”的過程。過去幾年�,事情的進展速度有點超乎他的想象,命運的走向奇詭���,從一個朝九晚五的銀行職員,到當(dāng)下中國最引人關(guān)注的青年小說家����,這番蛻變,雙雪濤僅僅用了三年時間����。

在更早之前�����,雙雪濤從未覺得自己是“文學(xué)青年”��,也并非中文系出身���,甚至一度離文學(xué)很遠——一個職業(yè)銀行職員和業(yè)余足球選手。有人說��,雙雪濤的小說具有很強的“法度意識”��,講究內(nèi)在邏輯的精密���,技巧嚴謹����,這也許和他的法學(xué)背景有關(guān)��。法律專業(yè)給了他良好的邏輯思維能力�����。

在法律系念了五年,又在銀行工作了五年����,每天的工作就是寫寫匯票,整理檔案�。2010年夏天,雙雪濤從朋友口中得知��,臺灣《中國時報》主辦的首屆“華文世界電影小說獎”正在征集作品����,當(dāng)時他正在讀王安憶的《小說家的十三堂課》,忽然明白原來小說可以不用去做現(xiàn)實的奴隸����,不用亦步亦趨地描摹現(xiàn)實,覺得很受啟發(fā)�,就想干脆在小說里搭建一個完全幻想的世界。

由于截止日期臨近����,為了完成這篇最低要求六萬字的小說�����,他寫作速度飛快,在書桌前“光著膀子�,緊鎖房門,苦于打字速度跟不上自己的想法”��,那時的他���,甚至從不認為自己在搞文學(xué)��,并不知道自己在搞什么���,那是“一個卑微者第一次覺察到了自己的力量”。

二十幾天后�����,《翅鬼》完成����,這部奇幻風(fēng)格的類型小說獲得了首獎。出道之作稱不上完美����,但雙雪濤沒有自悔少作,在2019年將其重新出版�����。對他來說,《翅鬼》的開頭仍是他心目中寫過的最得意的開頭��,也是他所有小說的開頭��。

“我去臺灣領(lǐng)獎����,發(fā)現(xiàn)那是一個跟我生活的城市完全兩極的地方,沈陽每年都有一個月在下雪���,而臺北是一個特別溫潤��、潮濕的城市��,我想我可以寫一個都市的雙城記�����。”后來���,這個被命名為《融城》的長篇創(chuàng)作計劃也獲得了一個獎項。

兩度獲獎使雙雪濤站到了人生的十字路口,他開始萌生成為全職小說家的信心����,“我覺得自己可以寫作�����,而且可以通過寫作贏得別人或多或少的一點尊重”���。

當(dāng)都市上班族還在重復(fù)著996或007式的每日刻板生活��,“裸辭”成為了某種意義上的反叛���,他們逃離溫馴的庸常生活,并非出于職場上的失意��,而是主動選擇了新的“人生打開方式”��。2012年�,雙雪濤也成為了“裸辭者”中的一員,成為該銀行成立20年來����,第一個主動辭職的員工。

拋棄了長輩眼中既體面又穩(wěn)定的工作,把自己丟進茫茫大海的未知里�����,無疑是一次沖動的冒險�。得到了精神上的自由,挨過最初的困頓���,也收獲了迷茫�。面對現(xiàn)實生活的種種秩序��,內(nèi)心往往也是荒涼而飄忽的����,也許在文學(xué)之外,人早已是無根無系的流浪者�,但提筆寫作,無疑是更冒險的一段旅程�。

2015年,雙雪濤進入“人民大學(xué)創(chuàng)造性寫作研究生班”����,進入了一個甚至比過去更加平穩(wěn)、規(guī)律的寫作生活����,與作家們交朋友��,讀了一些過去不會讀的書��,北京活躍的文化生活,并沒有占用他太多的時間���,重新成為學(xué)生的雙雪濤進入了另一種身份認定和對生活的設(shè)計�����,努力尋找平衡瑣事和工作的方式�����,《飛行家》里的大部分篇章就寫于“人大”期間����。

“對于我來說�,選擇這個孤獨的行當(dāng)就是反抗孤獨的方式,作為一個寫作者����、閱讀者,一個胡思亂想的賦閑者,與世界的所有聯(lián)系就是在獨自一人坐下的時候��。”雙雪濤說����。

關(guān)于自己的寫作歷程,關(guān)于未來的寫作方向��,等等�����,雙雪濤接受了南都記者的訪談�����。

訪談

“《獵人》是我對短篇小說的試煉”

南都:這一次����,新作《獵人》在創(chuàng)作題材、敘事方式上都更為開闊了�����,它是你的一次嘗試還是轉(zhuǎn)型����?你的寫作已經(jīng)走出東北了嗎���?

雙雪濤:其實作家一直處在運動之中的,很難講有固守和離開的區(qū)別�,因為寫作這種精神活動所處理的空間其實不是現(xiàn)實中的空間。所以就我來講�,從第一篇小說到現(xiàn)在一直是動來動去的,這次這本《獵人》是我過去一年多的工作的結(jié)果�,我自己其實很難概括它��。

簡單點說��,它可能就是我過去這段時間的思維軸心的體現(xiàn)���,對短篇小說這種體裁試煉的體現(xiàn)����,對自我和外部的觀察的體現(xiàn)��。這里頭還有和艷粉街相關(guān)的東西�����,也有別樣的東西,我沒有著力去改變自己��,誰也無法用手推著自己轉(zhuǎn)圈�,我只是按照自己的趣味把東西寫下來。

南都:能否描述一下你到北京之后的狀態(tài)�����?

雙雪濤:我在北京的生活就是一個作家的正常生活吧���,我沒有公職�����,所以屬于自己的時間比較多��,一個人能掌握自己的時間是一件很幸福的事����,同時也是一種壓力���,就是你得親手把時間組裝利用好�����,這幾年一直在處理這件事情��。

南都:回顧你這幾年的作品��,從最早的《翅鬼》����,到《平原上的摩西》《聾啞時代》《飛行家》,再到今天的《獵人》……你覺得自己的寫作最大的變化是什么���?

雙雪濤:主要是速度的變化����,最開始寫作的時候速度是很快的���,因為那時候的主要意圖是表達、表現(xiàn)��、表露�����,想把自己托舉起來給人看�,這兩年速度慢了下來�,也有寫得不滿意���,勉強可看但是沒有必要發(fā)表的東西�����。我覺得一個作家最終是屬于自己的�����、個人的���,不能生硬地走到人群里,另一方面一個作家還是要靜下心來���,觀察時代的精神���,這個詞比較寬泛,換個詞是時代里比較重要的事情���,這些事情通常在極速變化����,尤其是現(xiàn)在,但是要有個安靜的心態(tài)去看��,拋開個人得失去看�����。

“我身上還是有些簡單的東西”

南都:從《飛行家》開始�����,可以看到你的小說的結(jié)構(gòu)變得更加復(fù)雜了����,你為什么會偏好更加復(fù)雜、技巧性的敘事�?這是否折射了你的某種美學(xué)傾向?

雙雪濤:我一直認為小說是沒有具體技巧的���,我對技巧這個東西的認識比較狹隘,技巧是反復(fù)練習(xí)可以獲得的東西���,在小說里這種東西并不存在�����。結(jié)構(gòu)這個東西是存在的�����,你先說什么����,后說什么,把什么和什么錯開或者貼連��,這個反應(yīng)的是作家的趣味和對小說的認識的變化��。

我覺得美學(xué)這個詞比較大����,當(dāng)今作家沒有幾個有屬于自己的美學(xué),美學(xué)應(yīng)該是發(fā)明一種美的方式���,小說通往藝術(shù)的道路上很多人走向的道路不是美學(xué)����,而是自以為美的狹隘小徑����,所以妄圖處理根本問題的膽魄��,開放式的迎納人性的頑固之處和人性隨著外部生活的變化而產(chǎn)生的微妙共振才是最重要的東西��。

南都:在一些復(fù)雜的故事之中��,你筆下的人物和動機卻得非常單純����,近乎于天真����,是否代表小說容納了你內(nèi)心當(dāng)中的少年習(xí)氣?

雙雪濤:我身上可能還是有些簡單的東西��,這個簡單不能完全美化成單純�����,它可能是一些不厚的東西�����、薄的東西�����,或者說是一些少年習(xí)氣��,里頭包含著任性�����,逃避和自我放縱��。不過我特怕別人跟我聊政治或者權(quán)術(shù)����,我也能聊,但是認識都非常皮毛���,尤其喝了酒之后覺得自己也懂中美關(guān)系���,醒來之后覺得自己是天下第一傻蛋。

南都:我留意到作家張忠誠對你作品的一句評價:“雖然是在西方小說和先鋒小說光輝底下長大�����,但隱約看到了他抽身向古�,對中國古典的致敬痕跡。”你從中國古典文學(xué)中受到了怎樣的熏陶和滋養(yǎng)?

雙雪濤:從大的方面說�����,我覺得中國的語言是非常偉大的����,能夠用這種語言去寫小說是中國作家的幸運,不過也許世界各地的作家都這么想��。從另一個大的方面說���,我覺得現(xiàn)代生活帶給語言的沖擊是非常大的�����,中國語言與虛構(gòu)文本之間的關(guān)系還沒有完全展開���,就受到了一種快速粗糙的新語言的圍剿。

換句話說�,我覺得中國語言里還有巨大的潛力,需要一點點去開掘��,因為白話文的發(fā)展年頭并不是特別長�,而且中途受到了不小的壓制和歪曲�,改革開放之后得到了很好的機會��,但是網(wǎng)絡(luò)又迅速席卷而來���。不過越是在這種環(huán)境下,越應(yīng)該有人在做一點這樣的工作���,我做得不算太好��,因為我還是比較傾向于不要破壞敘述的線條����。我看見有些人在做����,比我做得好,但是人數(shù)不多����。

從小的方面講,我是在古典文學(xué)的滋養(yǎng)下長大的��,文學(xué)的啟蒙就是唐詩宋詞��。先鋒文學(xué)其實是我青少年時期才接觸到的,我想我們這代作家很多人都是這樣的�����。關(guān)鍵是成年之后���,是否還能在來路上拾起新的營養(yǎng)���,我覺得不回看,一直往前走��,是有點可惜的���。

“人一旦愛惜名聲��,就會變得膽小”

南都:銀行職員時不時出現(xiàn)在你的筆下����,比如《飛行家》里的高小峰�����,《刺殺小說家》里的千兵衛(wèi)���,一個銀行職員去殺小說家����,好像是你兩個身份之間的交戰(zhàn)。除了是某種程度上的寫作素材之外�����,銀行職員這個身份是否曾經(jīng)為你提供了觀察世界的獨特視角�����?

雙雪濤:做銀行職員那幾年是很好的訓(xùn)練���,就是讓你做一些不情愿的事情,非常不情愿的事情���,這樣的訓(xùn)練對于一個人進入自由職業(yè)很有用的�,一個人如果每天都在做自己喜歡的事情�����,時間長了就會變成嬰兒��。

南都:你已經(jīng)出版了6本書,幾乎每一年都有新作品�,你如何保持日常旺盛的創(chuàng)造力?你會有寫不出東西的焦慮嗎�?

雙雪濤:某種程度上創(chuàng)作的持續(xù)性就是因為焦慮造成的,我經(jīng)常非常焦慮�����,經(jīng)常懷疑自己還有沒有力量拿出像樣的東西����。無論別人怎么說,只要自己是覺得過得去的���,這種焦慮一直困擾我����,伴隨著這種焦慮的是我還是個沉迷寫作的人���,剝?nèi)ニ型獠康臇|西和性格的缺陷�,我還是一個喜歡寫作的人�����,這沒什么特別的,就像有人喜歡逛街�����,有人喜歡跳交誼舞���,有人喜歡釣魚����,一件事情沉下去做就會產(chǎn)生一些溢出事情本身的東西��。如果我在寫一個東西���,我通常上午寫一下,寫得不會太多�����,然后花一些時間����,很多時間去想想,體力允許的情況下�,下午或者晚上再寫寫��。

南都:這些年來���,用“橫空出世”來形容你也不為過,一些人稱你為“遲來的大師”��,你如何面對洶涌而至的名聲和關(guān)注�����?

雙雪濤:通常來說����,名聲越大,里面的水分越多���,大多數(shù)名聲都是通過以訛傳訛得來的����。尤其在現(xiàn)在���,名聲這個東西變得更加可疑�����,一個人表演用鼻子吃飯也可以成名����,所以這確實不怎么重要。從另一方面來說�����,中國很多有一定聲名的人做得都不怎么好���,因為中國人對于名望的愛惜是非常徹底的���,不只是因為利益�����,這可能跟我們?nèi)寮椅幕悬c關(guān)系���,比較在意他人的看法���。一旦愛惜起這個東西,就會變得膽小,而膽小的人是什么也干不了的��。對于正常職業(yè)的人來說可能是好的�����,是一種約束�����,對于創(chuàng)作者來說不一定是好事情���。所以對于我們這一代的創(chuàng)作者����,我覺得自由的心靈是大于任何東西的�����,如果我們也走上老路��,那確實沒有任何借口�����,因為我們的機會比前輩們好得多。

“希望《刺殺小說家》徹底電影化”

南都:得知《刺殺小說家》要改編成電影的前后經(jīng)歷是怎樣的���?你給了導(dǎo)演路陽什么建議嗎��?

雙雪濤:概括起來就是和路陽導(dǎo)演談了一下���,然后就決定合作。我的建議就是徹底地電影化�,因為小說我已經(jīng)寫完了,電影的征途是另一條�。目前為止,這部電影還處在制作階段�����,具體情況可談的不多�����。我的期待是和普通觀眾一樣的��,我希望這是一部有表達的精彩的中國電影���。

南都:文學(xué)的產(chǎn)業(yè)化或IP化,使文學(xué)的市場價值增加,對此��,你作為文學(xué)中人�����,有什么感受和想法嗎�����?

雙雪濤:好的文學(xué)自有他的生命力����,好的電影也是。實話說IP現(xiàn)在也不怎么熱了�,看新聞你就知道,現(xiàn)在拍電影的風(fēng)險還是很高的����,大家也比較冷靜了。我們目前的最大問題是專業(yè)程度的問題���,在小說領(lǐng)域和電影領(lǐng)域都有����,實話說,因為大家都比較著急�����,所以專業(yè)水準無法保證����,好的東西需要時間和專注度,需要每個人的苦干���,需要對生活的細致觀察����,還需要一點超過世俗結(jié)果之外的東西�。

共勉吧,只能說�。

贊0

贊0